VMware Cloud Foundation(VCF)をはじめ全vSphereエディションにアドオンできる「VMware Live Site Recovery (以下、VLSR)」は、メインサイトと災害対策サイト間での仮想マシンの切り替えを自動化するDRソリューションです。本記事では、ネットワールドのVLSR担当エンジニア・服部が、VLSRの概要やユースケース、他のDRソリューションとの違いについて解説します。

服部 卓

株式会社ネットワールド

SI技術本部

統合基盤技術部

プラットフォームソリューション1課

係長

松本 光平

株式会社ネットワールド

SI技術本部

統合基盤技術部

プラットフォームソリューション1課

課長

※所属や役職は記事掲載当時のものとなります。

VMware Live Site Recoveryの役割と概要

株式会社ネットワールド 松本光平(以下、松本):VMware Live Recoveryについてお聞かせください。VMware Cloud Foundation(以下、VCF)など様々なvSphere環境にアドオン可能な災害対策ソリューションとのことですが、その基本的な役割や特長について詳しく教えていただけますか?

株式会社ネットワールド 服部卓(以下、服部):VMware Live Recoveryには2つのサービスがあります。1つ目が今回ご紹介する「VMware Live Site Recovery(VLSR、旧称:SRM)」で、もう1つが「VMware Live Cyber Recovery(旧称:VCDR、VMware Cloud Disaster Recovery)」です。

どちらも仮想環境を対象にした災害対策を支援する製品ですが、VLSRはオンプレミス環境や既存のVMwareソリューションを活用するための災害対策ソリューションとして設計されています。一方、VCDRはクラウドベースで提供され、クラウド環境に特化した災害復旧を実現します。

松本:それでは、今回はオンプレミス環境向けのVLSRに焦点を当ててお話を伺います。具体的にどのような場面でこのソリューションが活用されるのでしょうか?

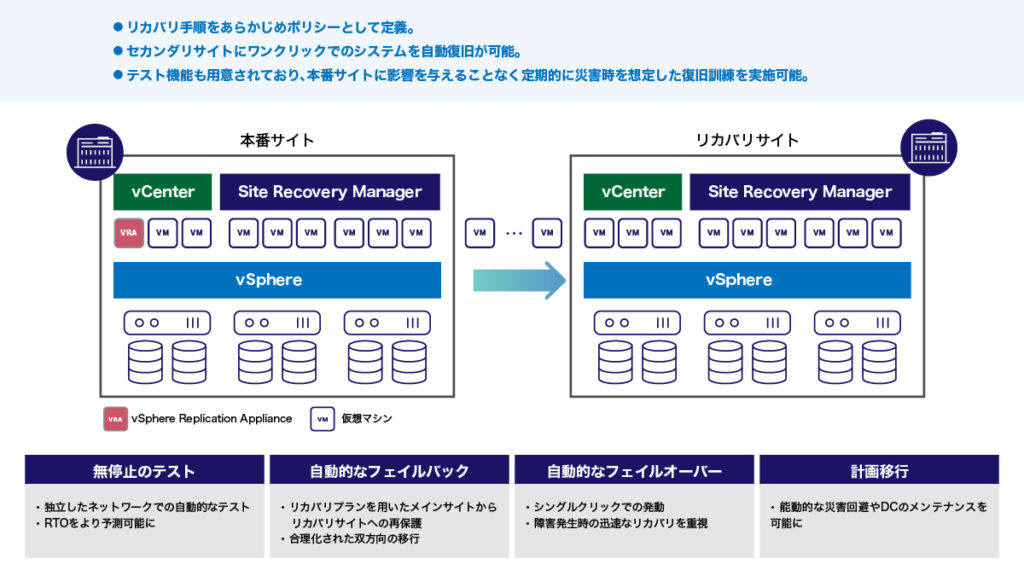

服部:VLSRは、災害発生時にメインサイトから災害対策サイト(DRサイト)への業務切り替えを迅速かつ安全に実現するソリューションです。以前は「VMware Site Recovery Manager(SRM)」として提供されていましたが、現在は「VMware Live Site Recovery」という名前で展開されています。

VLSRの特長は、災害時の対応だけでなく、事前の準備段階から切り替え手順の自動化やシミュレーション機能まで網羅している点にあります。これにより、運用面での負担を軽減し、実際の災害時には業務を中断せずに移行を行うことが可能です。

活用シーンとしては、メインサイトに障害が発生した場合に業務をDRサイトへ切り替える場面が挙げられます。たとえば、東京にメインサイトがある場合、地震や大規模災害を想定して大阪や九州など地理的に離れた場所にDRサイトを構築するのが一般的なシナリオです。VLSRでは、事前に設定されたルールに従い、仮想マシンの切り替え、ネットワーク設定の変更、データの同期などを自動化します。この自動化により、災害時でもスムーズで安全な業務移行が可能となります。

松本:手動対応では困難な状況でも、VLSRの自動化機能で迅速に対応できるのは非常に心強いですね。災害時の混乱を最小限に抑えるための大きな助けになると思います。では、このVLSRはどのような企業や環境に最も適しているのでしょうか?

服部:VLSRは、既にVMware Cloud FoundationやvSphereを利用している企業に非常に適しています。これらの環境であれば、VLSRを追加導入することで既存の投資を最大限に活用しながら、災害対策を強化できます。特に、vSANやNSXといったVMwareソリューションを併用している場合、統合管理がしやすくなる点が大きなメリットです。さらに、Avi Load Balancerを組み合わせれば、データセンター間の負荷分散やグローバルIPの切り替えを含む高度な災害対策シナリオを実現できます。

こうした柔軟な連携が可能な点は、単純な災害対策だけでなく、マルチサイト構成などの複雑な運用を検討している企業にも大きな価値を提供します。結果として、VLSRはさまざまな業種や規模の企業に対応できる汎用性の高いソリューションとなっています。

災害対策を支えるVLSRのレプリケーション技術

松本:VLSRではどのようなレプリケーション技術が用いて、メインサイトとDRサイト間でのデータ同期を実現しているのでしょうか?

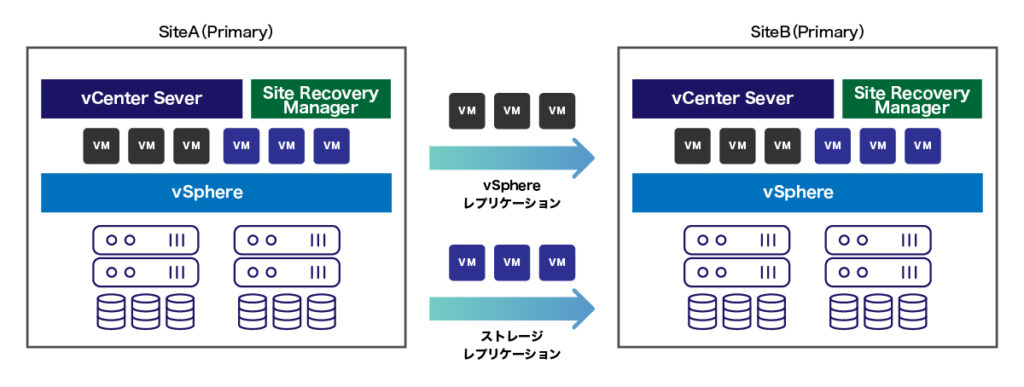

服部:VLSRでは、主に2つのレプリケーション手法を採用しています。1つ目は「アレイベースのレプリケーション」です。これは、ストレージベンダーが提供する専用機能を活用する方法で、たとえばネットアップやHPEといった共有ストレージを使用してデータをメインサイトとDRサイト間で同期します。この方法の最大の利点は、ストレージ間で直接データを同期するため、非常に高速で安定したレプリケーションが可能な点です。

松本:パフォーマンスを重視したい場合に有効な選択肢ですね。もう一方はどのような方法なのでしょうか?

服部:2つ目は「vSphere Replication(vSR)」です。こちらは、VMwareが提供する仮想マシン単位でのレプリケーション技術で、メインサイトとDRサイトに専用のアプライアンスを導入して運用します。特にvSANを利用している環境では、VMwareソリューションのみで完結するため非常に効率的です。また、アレイベースのレプリケーションに比べ、柔軟性が高いのも特徴です。仮想マシンごとに異なるポリシーを設定できるため、環境や要件に合わせてきめ細かく管理が可能です。

松本:柔軟性が高いという点は、規模や環境に応じた最適な運用を実現する上で重要ですね。それぞれの手法の適用シーンやメリットについても教えていただけますか?

服部:アレイベースのレプリケーションは、高性能なストレージを既に導入している企業に最適で、大量のデータを安定的かつ迅速に同期できます。一方、vSphere Replicationは、VMware製品に特化した構成で、特にvSAN環境のようにすべてをVMwareで統一している場合に効果を発揮します。仮想マシン単位でポリシーを設定できるため、小規模から中規模のDRサイトに適しています。また、アレイベースより導入が簡単で、シンプルな構成が求められる環境に向いています。

VLSRを活用したDRサイトの設計と準備

松本:DRサイトを設計する際、地理的に離れた場所を選ぶことが一般的だと思いますが、遅延や帯域幅といった要素が設計に与える影響について詳しく教えていただけますか?特に、設計時に注意すべき点があれば教えてください。

服部:遅延や帯域幅はDRサイト設計の中で非常に重要な要素です。VLSRでは「RPO(Recovery Point Objective)」を設定することで、データ同期の目標復旧ポイントを定義します。このRPOの値は、ネットワーク帯域の広さやデータ差分量に大きく依存します。たとえば、RPOを1時間に設定する場合、1時間以内のデータ変更を確実にDRサイトに同期させる必要がありますが、帯域幅が不十分だったり、データ量が多すぎる場合、目標を達成できないことがあります。

松本:設計の段階でそういった要素を正確に見積もる必要があるのですね。では、具体的にはどのような対策を講じればいいのでしょうか?

服部:まず、ネットワーク帯域を十分に確保することが基本です。そのためには、事前にデータ差分量を測定し、それに基づいて必要な帯域幅を見積もることが重要です。また、VLSRは差分データのみを転送する仕組みを採用していますが、仮想マシンが多い環境では、同期の優先順位を設定して効率的にデータを転送する方法も効果的です。さらに、レプリケーションの種類に応じて設計を調整することも必要です。

たとえば、アレイベースのレプリケーションでは、ストレージ性能の最適化が重要になります。一方で、vSphere Replicationを利用する場合には、仮想マシンごとにポリシーを設定することで、効率的にデータを同期させることができます。

松本:ネットワークやストレージの性能に合わせた設計が求められるということですね。日本国内では、大規模災害対策として遠隔地にDRサイトを設置するのが一般的ですが、近距離での構成を選択するケースもあるのでしょうか?

服部:日本国内では地震などの大規模災害を想定し、十分に離れた遠隔地にDRサイトを設置するケースが多いです。たとえば、東京にメインサイトがある場合、大阪や九州といった地理的に離れた場所が選ばれることが一般的です。火災や電源障害など、限定的なリスクを想定する場合は近距離での構成が適している場合もありますが、近距離の場合は両サイトが同時に被災するリスクを考慮する必要があります。

松本:災害時の対応をスムーズに行うためには、事前の準備として運用手順の確立が不可欠だと思います。VLSRでは、どのようにしてその準備を進めることができるのでしょうか?

服部:VLSRには「切り替えテスト」機能があり、この機能を活用することで災害発生時の切り替え手順を事前にシミュレーションできます。切り替えテストでは、本番環境に一切影響を与えることなく、DRプロセス全体を安全に検証できます。これにより、実際の切り替え時に必要な手順を洗い出し、課題を事前に解消することが可能です。

また、ネットワールドではVLSRの導入時にこのテスト機能を活用し、最適化された手順を確立するサポートを行っています。また、テスト時に得られた情報をもとに、スクリーンショットや具体的な操作手順を取り入れた分かりやすいマニュアルを作成し、運用担当者が災害時にも落ち着いて対応できる体制構築をご支援しています。

平常時におけるDRサイトの活用方法

松本:DRサイトは災害時に備えるためのものですが、平常時には待機状態になっていることが多いですよね。このリソースを有効活用する方法はあるのでしょうか?

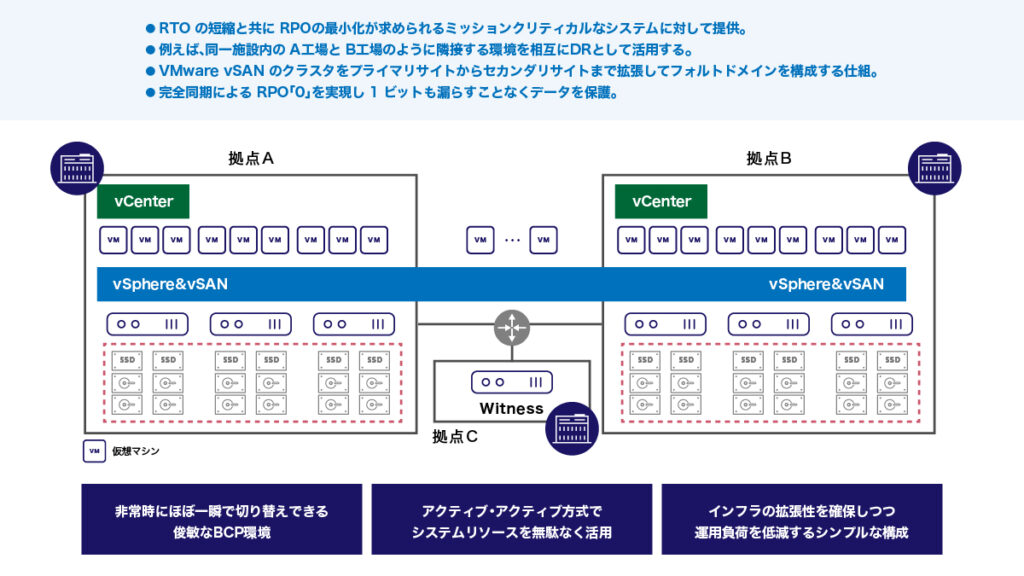

服部:おっしゃる通り、DRサイトを完全に待機状態にしておくのはリソースの無駄になることもあります。そのため、多くのお客様はDR環境を本番環境に影響を与えない検証環境として活用しています。たとえば、ソフトウェアのアップデートやパッチ適用のテスト、新しいシステムの検証などです。また、一部のお客様では、東西にそれぞれ本番環境を配置し、相互にバックアップとして機能する「アクティブ-アクティブ構成」を採用するケースもあります。

松本:アクティブ-アクティブ構成はリソースを有効活用しつつ、信頼性も高められる設計ですね。一方で、この構成を実現するには技術的な課題もありそうです。どのような点に注意が必要でしょうか?

服部:アクティブ-アクティブ構成では、データの整合性を保つこととネットワーク遅延を最小限に抑えることが課題となります。このため、リアルタイムでデータを同期する仕組みや、高速なネットワーク回線の確保が必要です。また、Avi Load BalancerのようなGSLB(Global Server Load Balancing)機能を導入することで、複数のサイト間でトラフィックを最適化できます。こうした設計を行えば、リソースを有効活用しながら高可用性を実現できます。

他のDRソリューションと比べたVLSRの強み

松本:VMware Live Site Recovery(以下、VLSR)は、他のDRソリューションと比べてどのような強みがありますか?具体的な差別化ポイントを教えてください。

服部:一番の強みは、高度な自動化と柔軟性にあります。他社のDRソリューションは、ストレージ間のレプリケーション機能に特化していることが多く、災害発生時にデータのレプリケーションを停止し、移行先のサイトで仮想マシンを再登録した上で起動する、といった複数の手動作業が必要です。一方で、VLSRでは、これらのプロセスをすべて自動化できます。あらかじめ設定したポリシーに基づいて、仮想マシンの切り替えからネットワークの構成変更までを一括で実行できるため、復旧時間を大幅に短縮できます。

もう一つの特徴は、テストモード機能の充実です。先ほどご紹介したように、VLSRでは本番環境に影響を与えることなく、災害対策シナリオを検証できる仕組みがあります。これにより、DR用のネットワークを切り離した仮想環境上で、実際の切り替え手順をシミュレーションできますので、問題点を事前に洗い出し、運用手順を最適化することが可能です。

松本:運用のしやすさに加えて、日常的な管理やメンテナンスが容易になるのは大きな利点ですね。他社ソリューションと比べて、さらに技術的な強みはありますか?

服部:はい、VLSRはスクリプトやリモートコマンドの実行にも対応しており、ネットワーク構成の切り替えや複雑な自動化プロセスの実現が可能です。たとえば、あらかじめバッチファイルやスクリプトを設定しておくことで、災害発生時に手作業なしで複雑な処理を自動化できます。また、vSAN ESA(Express Storage Architecture)にも対応しており、仮想ストレージ環境でもアレイベースのレプリケーションに近い運用が可能です。これにより、VMwareソリューションだけで完結するDR環境の構築が現実的な選択肢となっています。

VLSRの進化と今後の期待

松本:現在でもVLSRは非常に完成度の高い製品だと感じますが、今後さらに進化するとすれば、どのような点に期待されていますか?

服部:現状のVLSRは、災害対策ソリューションとして多くのニーズに応えられる完成度を持っていますが、さらなる進化が期待されるポイントもいくつかあります。

まず、レプリケーション速度のさらなる向上です。現在でも多くのシナリオに対応可能な性能を備えていますが、低遅延でのデータ同期が実現すれば、高いRPO(Recovery Point Objective)の要件を持つ業界においても、導入の敷居が大幅に下がるでしょう。金融や医療のように、データの即時性が求められる分野では、レプリケーション速度の改善が特に重要です。

次に期待されるのは、専用の仮想アプライアンスが不要になることです。現在のVLSR環境では専用アプライアンスを構築する必要がありますが、将来的にこれがvCenterと統合される形になれば、管理がよりシンプルになり、運用効率が格段に向上します。たとえば、VLSRがvCenterの一機能として組み込まれるようになれば、環境全体の管理が一元化され、システム構築や運用にかかる手間も削減されるでしょう。これにより、より多くの企業がスムーズにVLSRを導入できるようになると思います。

松本:レプリケーション性能の向上と管理の簡素化が進めば、VLSRがさらに多くの企業で採用される可能性が広がりそうですね。本日はありがとうございました!

VCFに関するご相談はネットワールドまで!

今回は、VMware Cloud Foundation(VCF)にアドオンできるVMware Live Site Recoveryの概要やユースケース、他のDRソリューションとの違いについて解説しました。次回の記事では、VCFにアドオンできるクラウドド型のロードバランサー「VMware Avi Load Balancer」について解説します。

VMware Live Site RecoveryやVMware Cloud Foundation(VCF)に関するご相談は、ネットワールドまでお気軽にご相談ください!