VMware Cloud Foundation(VCF)にバンドルされている「SDDC Manager」は、VCF環境のライフサイクル管理を効率化するソリューションです。本記事では、ネットワールドのSDDC Manager担当エンジニア・中村が、SDDC Managerの概要やメリット、注目の新機能について解説します。

中村 康貴

株式会社ネットワールド

SI技術本部

統合基盤技術部

プラットフォームソリューション1課

システムエンジニア

工藤 真臣

株式会社ネットワールド

SI技術本部

ソリューションアーキテクト課

部長代理

※所属や役職は記事掲載当時のものとなります。

SDDC Managerで実現する効率的なVCF環境運用

株式会社ネットワールド 工藤真臣(以下、工藤):VMware Cloud Foundation(以下、VCF)の中心的存在であるSDDC Managerについて教えてください。その役割や特長を簡単に説明していただけますか?

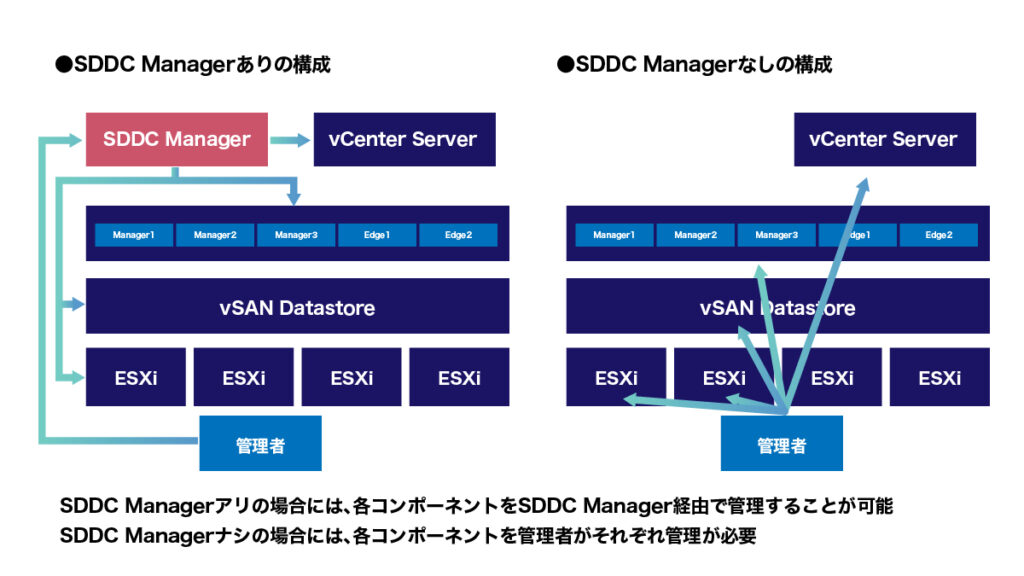

株式会社ネットワールド 中村康貴(以下、中村):SDDC Managerは、VCFを構成する主要なコンポーネント、たとえばvSphere、vSAN、NSX、vCenterといった要素を一元的に管理するためのツールです。特長は「運用の標準化」「自動化によるミスの削減」となります。SDDC Managerを利用することで構築後も統一された運用基準が維持されるため、管理の負担を大幅に軽減できます。

工藤:標準化や自動化で運用の負荷を軽減できるのは大きな利点ですね。従来の管理方法と比べて、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

中村:従来は、たとえばvSphereを更新する場合、その変更が他のコンポーネント、たとえばvSANやNSXにどのような影響を与えるのかを管理者が手作業で確認する必要がありました。製品間のバージョン互換性も、手動で調査して適切な組み合わせを見極める必要がありました。これには時間と労力がかかり、設定ミスのリスクも伴っていました。

SDDC Managerを導入することで、これらの作業はすべて自動化されます。

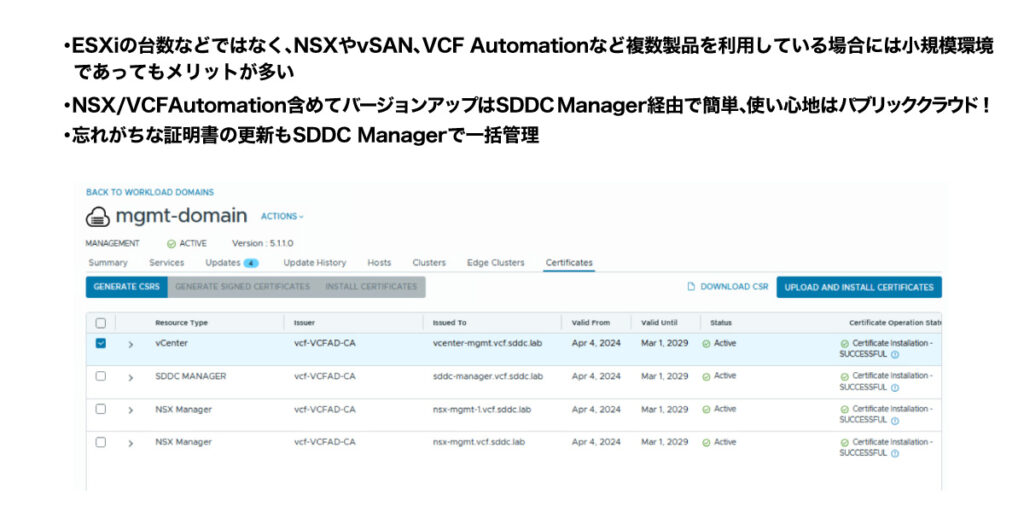

たとえば、ESXiとvCenter、NSXなどの製品間の互換性はSDDC Managerが管理を行います。さらに、推奨された手順に従ってアップデートを実行できるため、作業効率が大幅に向上し、システム全体の信頼性も向上します。また、アップデート手順もシンプルになっており、操作感覚はパブリッククラウドに近いと言えるでしょう。

工藤:互換性の確認作業が自動化されるだけでも、運用の負担が大幅に減りそうですね。さらに、柔軟なアップデートが可能になったと伺いましたが、その点についても詳しく教えていただけますか?

中村:これまでのSDDC Managerでは、たとえばNSXをアップデートする際に、対応するバージョンを維持するために、ESXiやvCenterも同時に更新する必要がありました。この一括更新の仕組みは互換性を確保するために重要でしたが、計画的な運用には制約がありました。

最新バージョンのVCF 5.2では、こうした制約が緩和され、必要なコンポーネントだけを個別にアップデートできるようになりました。たとえば、「NSXのバグフィックスだけを適用したい」という場合、他のコンポーネントを更新する必要がなくなります。特定のコンポーネントだけをピンポイントで更新できる柔軟性が追加されたことで、より効率的な運用を実現できるようになりました。

SDDC Managerの構成要件と設計のポイント

工藤:次に、SDDC Managerを利用してVCF環境を構築する際、ハードウェアや構成の具体的な要件について教えてください。

中村:SDDC Manager を利用したVCF環境の構築において、まず必要となるのが「マネジメントドメイン」です。これは、SDDC Managerをはじめ、vCenterやNSX Managerといった主要コンポーネントが統合されて動作する領域で、VCF全体の管理と運用を一元化する役割を担います。

マネジメントドメインを構成するには、vSANに対応した「vSAN Ready Node」と呼ばれるサーバー群が必要です。最低構成として4台のサーバーを使用し、これらの上にvSANとNSXを導入します。なお、マネジメントドメインでは必ずvSANが使用される点が特徴です。

さらに、マネジメントドメインとは別に「ワークロードドメイン」を構築するのが一般的です。ワークロードドメインは、3台以上のサーバーで構成されるクラスタで、アプリケーションやサービスを実際に稼働させるための領域を提供します。このドメインを複数のプロジェクトや部署ごとに分割することで、リソースを独立して管理できるようになります。この分割により、権限管理やリソース使用の効率化が図れるのが大きな利点です。また、ワークロードドメインでは外部ストレージを利用することも可能で、柔軟な構成が実現します。

工藤:ワークロードドメインの活用によって、VCFの柔軟性がさらに広がるのですね。ただ、例えばホスト数を抑えたい場合には、どのような対応が可能でしょうか?

中村:ホスト数を抑えたい場合には、マネジメントドメインとワークロードドメインを兼用する方法があります。この最小構成であれば、4台のサーバーからスタートできるため、初期コストを抑えつつVCF環境を構築することが可能です。

ただし、将来的に規模の拡大を見越した設計が重要です。たとえば、運用の効率化を図るためには、マネジメントドメインとワークロードドメインを分離することが有効です。この分離によって、アップデートやメンテナンスを行う際の影響を業務に与えずに進めることが可能になります。長期的な運用を考える上で、こうした拡張性を意識した構築が重要です。

工藤:小規模環境においてもSDDC Managerを導入する意義はあるのでしょうか?例えば、少ないホスト数で運用する場合、従来通りの手動管理でも十分なのではないか、という意見もあるかもしれませんが、実際のところはどうなのでしょうか?

中村:結論から申し上げると、小規模環境でもSDDC Managerを導入するメリットは大きいです。ホストの台数だけで判断するのではなく、利用するコンポーネントの種類が重要なポイントになります。たとえば、vSphereだけでなく、NSXやvSANといった複数の製品を組み合わせて使用する場合、手動での管理は複雑になり、ミスが発生する可能性が高まります。

一例として、証明書の管理が挙げられます。従来は、vCenterやNSXなど各コンポーネントごとに証明書の有効期限を確認し、個別に更新作業を行う必要がありました。この手間が意外と大きく、期限切れによるトラブルも少なくありません。SDDC Managerを使えば、これらの証明書を一括で管理でき、有効期限が近づくと通知が届く仕組みが整っています。更新作業もSDDC Managerの管理コンソールから簡単に行えるため、手間を大幅に削減できるだけでなく、証明書の更新漏れによるリスクも防げます。

VCFインポートで加速するvSphereからVCFの移行

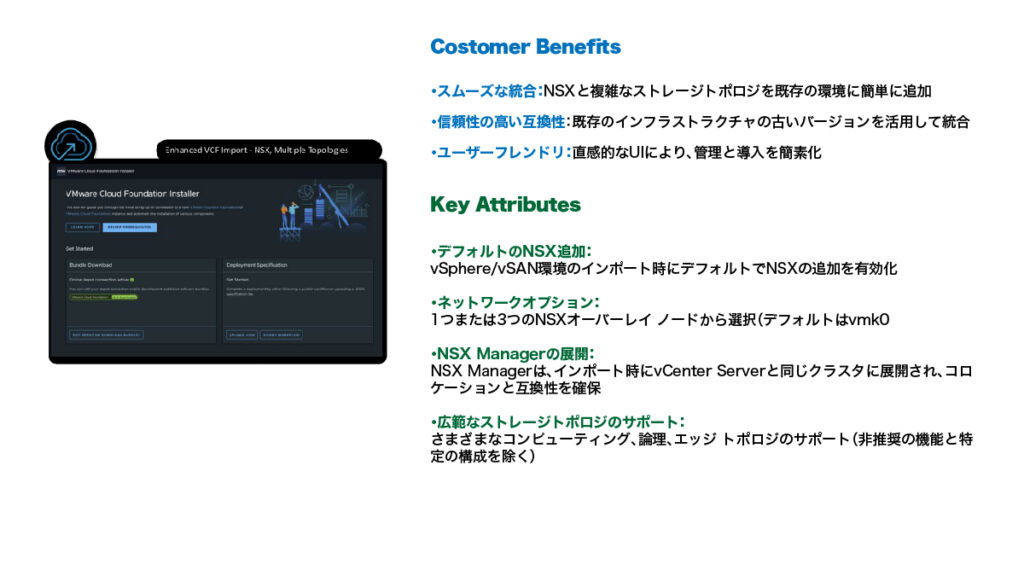

工藤:最近、「VCFインポート」という新機能がSDDC Managerに追加されたと伺いました。この機能について詳しく教えていただけますか?

中村:「VCFインポート」は、既存のvSphere環境を迅速にVCFに統合するための機能です。これまではVCFを導入する際、新たにインフラを構築し、ゼロから設定を行う必要がありましたが、この機能を利用すれば既存の環境をそのまま活かしつつ、VCFが持つ統合管理機能や自動化機能を取り入れることが可能です。

工藤:既存の環境をそのまま取り込めるというのは、vSphereからVCFへの移行を検討している多くの企業にとって非常に魅力的ですね。この機能によって、具体的にどのような運用の変化が期待できるのでしょうか?

中村:既存のvSphere環境がSDDC Managerの管理下に入ることで、すべてのコンポーネントを一元的に管理できるようになります。これにより、分散して個別に管理していたコンポーネントの設定や状態を簡単に把握できるだけでなく、バージョンの互換性チェックやアップデート計画が効率化されます。この自動化により、手作業が大幅に減少し、設定ミスや作業ミスのリスクも大幅に低減します。また、VCFのベストプラクティスに基づいた標準化された環境が構築されるため、システム全体の安定性も飛躍的に向上します。

工藤:具体的な要件についても教えてください。この機能を活用するには、どのような環境が必要になるのでしょうか?

中村:利用にはいくつかの条件があります。たとえば、既存のvSphere環境をマネジメントドメインとしてインポートする場合、vCenterとESXiがバージョン8.0U3以上である必要があります。一方、ワークロードドメインとしてインポートする場合も、vCenterとESXiが7.0U3以上であることが求められます。また、クラスタはvSAN、NFS、またはVMFS-FCのいずれかで構成されている必要があり、NFS 4.1、FCoE、VVOL、ネイティブiSCSIといったストレージ構成はサポートされていません。さらに、VMkernelのIPアドレスは静的に設定されていることが前提であり、vSphere Distributed Switchの利用も必須条件となります。

これらの条件を満たしていない場合、インポートが行えない可能性があるため、事前の確認が非常に重要です。こうした具体的な要件が定められていることで、利用企業にとっては、インポート後の安定性が保証されるという安心感も得られるでしょう。もし条件に関する不明点や相談があれば、ぜひネットワールドまでご相談いただければと思います。

今後のSDDC Managerに期待すること

工藤:最後に、SDDC Managerの今後の展望について教えてください。

中村:今後のSDDC Managerにおける大きな課題は、さらなる柔軟性の向上だと考えています。現時点では、VCFインポート機能がvSphere環境に限定されており、たとえばvSphereやvCenterのみを利用している環境であれば、vSANクラスタを作成し、その上に既存のvSphere環境をインポートすることでVCFを導入することが可能です。しかし、既にVCF OperationsやNSXなど他のコンポーネントを導入している環境の場合、それらをそのまま引き継ぐことができず、一部を再構築する必要があります。この点は、現在の運用のハードルの一つとなっています。

将来的には、既存のNSXやAviといったネットワーク関連のコンポーネントを含む環境全体をシームレスに統合できる機能が実装されることが期待されます。これが実現すれば、既存のオンプレミス環境を丸ごとVCFに統合することが可能となり、移行作業の手間や期間を大幅に削減できるでしょう。また、既存の投資を最大限に活用しながら、VCFの高度な統合管理機能や自動化機能を活かすことができるため、多くの企業にとって魅力的な選択肢になると思います。

工藤:既にvSphereをご利用中のお客様が、よりスムーズにVCFへ移行できるようになれば、VCF導入のハードルが大きく下がり、多くの企業にとって魅力的な選択肢となりますね。本日はお話をありがとうございました!

VCFに関するご相談はネットワールドまで!

今回は、VMware Cloud Foundation(VCF)に含まれるSDDC Managerの概要やメリット、新機能のVCFインポートについて解説しました。次回の記事では、VCFにアドオンできるDRソリューションの「VMware Live Site Recovery」について解説します。

SDDC Manager やVMware Cloud Foundation(VCF)に関するご相談は、ネットワールドまでお気軽にご相談ください!