VMware Cloud Foundation(VCF)にバンドルされている「HCX」は、クラウド移行やデータセンター移行を実現するためのソリューションです。本記事では、ネットワールドのHCX担当エンジニア・藤田が、HCXの概要や具体的な活用方法、また、他のVMwareソリューションとの違いや、スタンバイサイトのリソースを有効活用するポイントについて解説します。

藤田 裕介

株式会社ネットワールド

SI技術本部

統合基盤技術部

プラットフォームソリューション1課

係長

工藤 真臣

株式会社ネットワールド

SI技術本部

ソリューションアーキテクト課

部長代理

※所属や役職は記事掲載当時のものとなります。

HCXの概要とその特長

株式会社ネットワールド 工藤真臣(以下、工藤):VMware HCXは、クラウド移行やデータセンター移行の分野で近年注目されていますね。移行作業の効率化だけでなく、企業が抱える課題の解決にどのように貢献しているのか、具体的に教えていただけますか?

株式会社ネットワールド 藤田裕介(以下、藤田):HCXは、複数のvSphere環境間で仮想マシンを効率的かつ安全に移行するための統合ソリューションです。従来、ネットワーク設定やセキュリティ要件の違いが移行時の大きな障壁となり、手間や時間がかかっていました。HCXは、これら環境間の違いを吸収して一元化することで、移行作業全体を大幅に簡略化します。

工藤:環境ごとの調整作業が不要になるのは、大きな利点ですね。特にネットワークやセキュリティ面での課題は、移行の際にしばしば問題になります。その点、HCXではどのように対応しているのでしょうか?

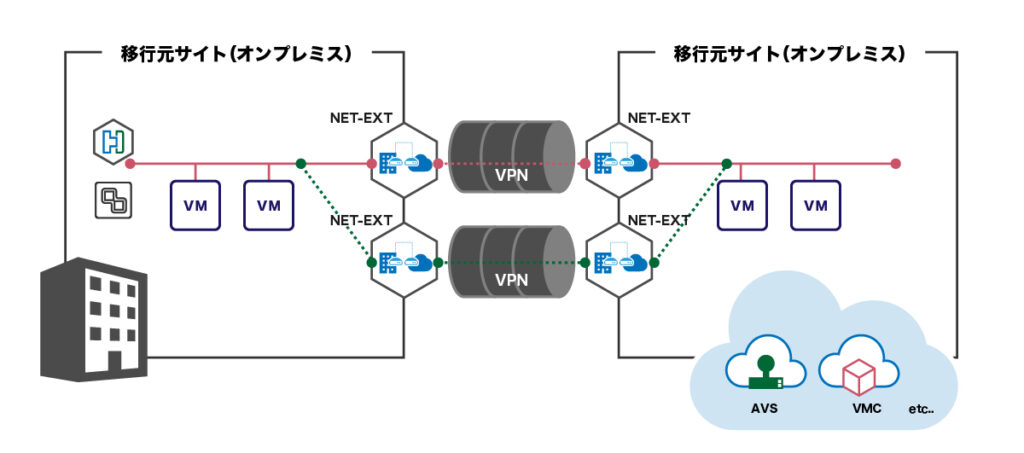

藤田:HCXの中心には「HCXマネージャー」というコンポーネントがあります。これを移行元と移行先の両環境に展開し、VPNを構築してデータを安全に転送します。さらに、AWSのDirect ConnectやAzureのExpressRouteといった閉域網を活用することで、セキュリティの強化だけでなく、ネットワークの安定性も高めることができます。この仕組みを活用することで、オンプレミスとクラウド、または複数のオンプレミス環境間での移行がシームレスに進められます。

工藤:VPNや閉域網の活用でセキュリティを確保しつつ、ネットワークの信頼性も高められるのは非常に魅力的です。それに加えて、ただの移行ツールではなく、移行プロジェクト全体を支える基盤のような役割を果たしている印象を受けます。

藤田:その通りです。HCXは単なるツールではなく、データセンター統廃合やクラウド移行といった複雑なプロジェクト全体を支援するために設計されています。移行作業を計画的に進めるための柔軟性と信頼性が、HCXの大きな強みです。

L2延伸が可能にするスムーズなデータセンター移行

工藤:HCXの機能の中でも「L2延伸」が特に重要な役割を果たしていると聞きます。この機能がデータセンター移行でどのように役立つのか、詳しく教えていただけますか?

藤田:L2延伸は、物理的に離れた移行元と移行先で同じネットワークセグメントを維持する技術です。この機能を活用すると、仮想マシンのIPアドレスを変更する必要がなくなります。通常、IPアドレスの変更はアプリケーションやシステムの動作に影響を与えるリスクを伴いますが、L2延伸を使用することでこのリスクを回避し、移行を安全に進められます。

工藤:IPアドレスをそのまま維持できるのは、移行作業のリスクを大幅に軽減するポイントですね。特に、段階的に移行を進めたい場合、この機能はどのように役立つのでしょうか?

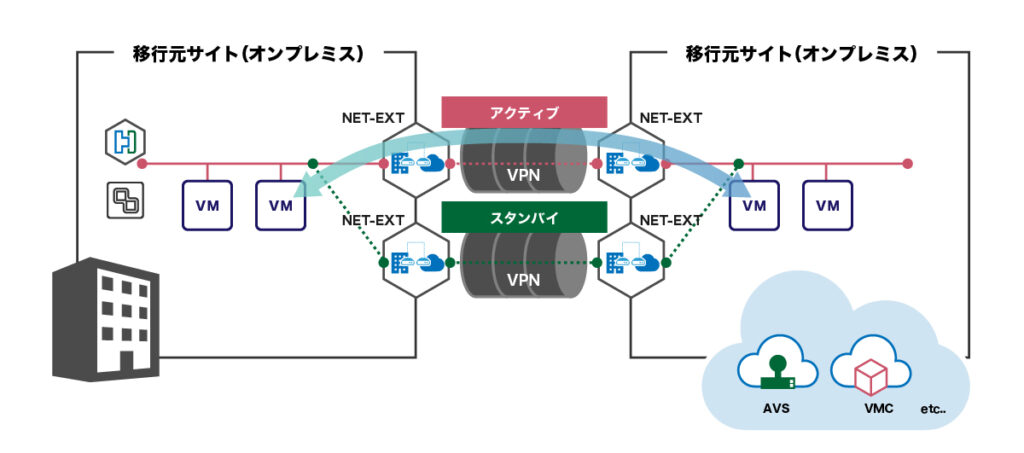

藤田:L2延伸を利用することで、移行元と移行先を同一のネットワークセグメントとして構成できます。その結果、仮想マシンをグループ単位や個別に移行することが可能になります。一度にすべてを移行する必要がなくなるため、稼働中のアプリケーションを停止させることなく、段階的に移行を進められるのが大きなメリットです。また、冗長構成を組むことで、移行中の障害発生時にも可用性を確保することができます。

工藤:稼働中のアプリケーションを止めずに移行を進められる点は、特に業務の中断が許されない環境において大きな利点ですね。それに加えて、移行計画を柔軟に調整できる点も非常に魅力的です。利用する際に注意すべき点はありますか?

藤田:L2延伸を最大限活用するには、事前にネットワーク設定を十分に確認することが重要です。特に、帯域幅やレイテンシーの適切性を検証し、不足があれば改善する必要があります。また、冗長構成を整えておくことで、移行中の万が一の障害にも迅速に対応できます。準備段階での綿密な計画が鍵となります。

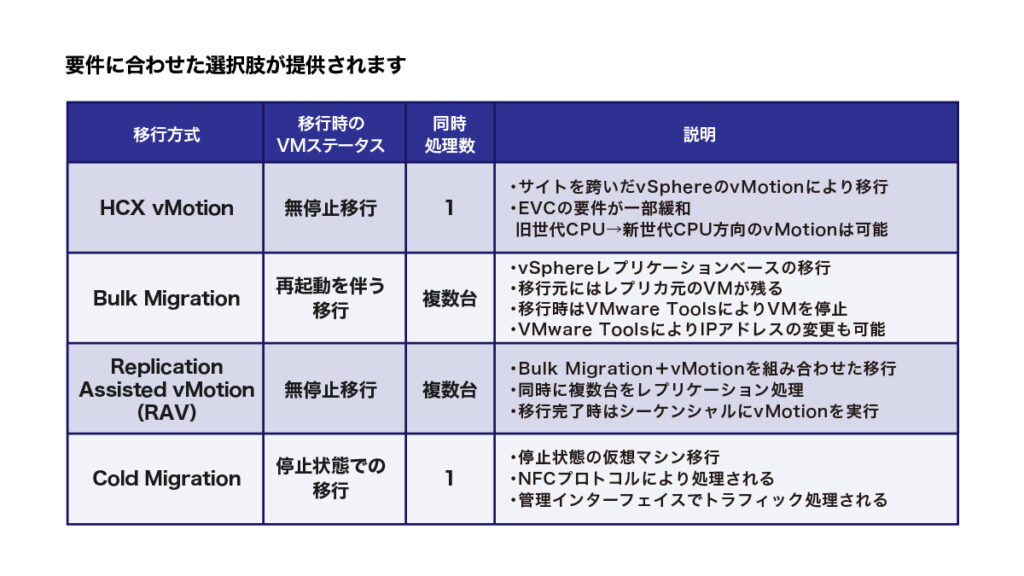

HCXが提供する4つの仮想マシン移行方式

工藤:HCXでは、複数の仮想マシン移行方式が提供されていますよね。それぞれの特徴について教えていただけますか?

藤田:HCXでは主に4つの移行方式があります。まず1つ目が「HCX vMotion」です。この方式は、従来のvSphere vMotionと同様、仮想マシンを無停止で移行できる方法です。稼働中の仮想マシンを1台ずつ移行するため、サービスの継続性を重視するシナリオに適しています。ただし、大量の仮想マシンを移行する場合には時間がかかります。

工藤:サービスを継続しながら移行できるのは重要ですが、効率を求める場合には別の方式が良さそうですね。

藤田:再起動が可能な環境であれば、「Bulk Migration」が適しています。この方式は、仮想マシンを再起動することを前提としていますが、複数台を一度に移行することが可能です。仮想マシンを同期し、移行元から移行先に一括で切り替える仕組みです。再起動が許容される環境であれば、大量の仮想マシンを効率よく移行できます。

サービスを停止できない場合には、「Replication Assisted vMotion(RAV)」がおすすめです。RAVは、Bulk MigrationとHCX vMotionの特長を組み合わせた方式です。まずレプリケーションを行い、最終段階で無停止のvMotionを利用して切り替えます。これにより、複数台の仮想マシンを無停止で効率よく移行できます。ただし、最終切り替えは1台ずつ順次行われるため、移行処理が想定スケジュールに収まるよう計画的に進める必要があります。

最後に「Cold Migration」です。この方式は、仮想マシンが停止中である場合に最適です。仮想マシンをファイル単位で移行するため、操作がシンプルです。小規模な移行や、ダウンタイムが許容されるシナリオで利用されます。

工藤:RAVは、無停止でありながら効率性もある点で非常に柔軟ですね。RAVがあれば、HCX vMotion単体を使うシーンは少なくなりそうですね。ただ、Bulk MigrationとRAVはどう使い分けるんでしょうか?例えば、「多少止めてもいいから早く移行したい」という場合はBulk Migrationのほうが適している、ということですか?

藤田:その通りです。例えば、決まった時間枠内で必ず移行を終わらせたい場合にはBulk Migrationが適していますね。一方で、ダウンタイムが許されない場合やサービス継続が必須の場合にはRAVが有効です。お客様の移行要件に合わせて、適切な方式を選んでいただく形になります。

他のVMwareネットワークサービスとの違い

工藤:HCXのL2延伸機能は非常に優れていると感じますが、NSXにも同様の機能がありますよね。HCXとNSXでは、どのような違いがあるのでしょうか?また、どのような状況でHCXを選ぶべきか教えてください。

藤田:確かにNSXにもL2延伸機能がありますが、HCXとは目的や設計思想が異なります。NSXでは、移行元のデフォルトゲートウェイがオンプレミス側に残るケースが多く、移行先の仮想マシン同士が通信する際にも一度オンプレミスを経由することがあります。これが通信遅延の原因となることがあります。

一方、HCXは移行先でルーティング処理を完結させる仕組みを持っており、オンプレミスを経由しないため通信遅延を大幅に削減することができます。

工藤:ディザスタリカバリー(DR)の観点から見ると、VMwareには「VMware Live Cyber Recovery(旧称:VMware Cloud Disaster Recovery、VCDR)」という専用の災害復旧ソリューションがあります。一方で、HCXのL2延伸機能との間に重複する部分があるのでしょうか?

藤田:VMware Live Cyber Recoveryは、バックアップやリストア機能を中心に、災害復旧に特化したソリューションです。これに対して、HCXは主にL2延伸や仮想マシンの移行に焦点を当てており、DRにおいては補助的な役割を果たします。

具体的には、HCXはレプリケーション機能を用いて災害時のデータ保護やシステムの切り替えをサポートする基盤を提供します。しかし、包括的なDR対策を求める場合には、専用のVCDRの方がより適していると言えます。つまり、HCXはDRの基盤を整える役割を担い、VCDRが実際の災害復旧プロセスを実行する形となります。

HCXを活用したスタンバイサイトのリソース最適化

工藤:HCXは仮想マシンの移行やL2延伸だけでなく、リソースの最適化にも役立つと聞きました。具体的には、どのようにリソースを効率的に活用できるのでしょうか?

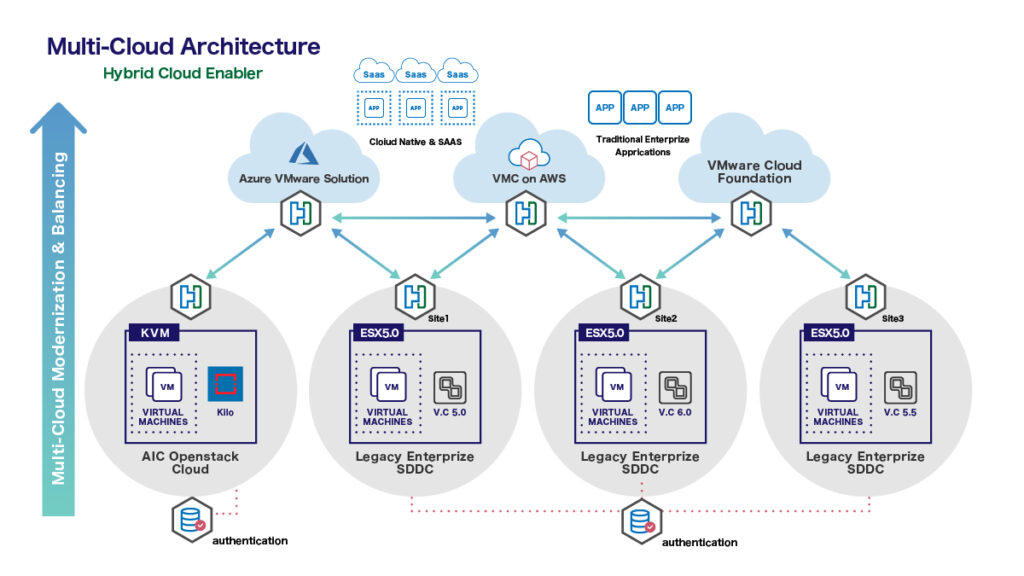

藤田:HCXの特長の一つは、複数のオンプレミス環境やクラウド環境をまたいでリソースを柔軟に割り当てられる点です。たとえば、特定のデータセンターに負荷が集中した場合、HCXを活用して仮想マシンを別のデータセンターやクラウドに移行することで、リソースを最適化できます。この仕組みにより、全体的なリソースの効率が向上し、過剰な設備投資を避けることができます。

工藤:リソースを効率的に分散できるのは大きな利点ですね。特に、季節的な需要増や突発的なイベントが発生した場合でも柔軟に対応できそうです。このようなケースでは、どのように対応が進められるのでしょうか?

藤田:例えば、短期間でリソース需要が急増する場合、仮想マシンを一時的にクラウド環境に移行することで対応します。需要が収束した後には、仮想マシンを再びオンプレミス環境に戻すことも簡単です。この柔軟性により、必要なときに必要なリソースを確保でき、コスト効率の良い運用が可能になります。

また、災害対策サイト運用の観点でも、通常時にもスタンバイサイトのリソースを有効活用することで、リソースの無駄を最小限に抑えることができます。こうした運用が可能になるのも、HCXの柔軟性によるものです。

工藤:通常時にもスタンバイサイトを活用できるのは、コスト削減の観点からも非常に魅力的です。特にオンプレミス環境のリソース固定化に課題を抱えている企業にとって、理想的なソリューションだと感じます。今後、オンプレミス間の統廃合やクラウド移行がさらに進む中で、HCXの需要がますます高まるのではないでしょうか?

藤田:そうですね。特に今後はオンプレミス間の移行事例がさらに増えていくと期待しています。HCXは単なるクラウド移行ツールではなく、オンプレミス環境でも広く活用できるソリューションだということを、ぜひ知っていただきたいです。

工藤:データセンターの閉鎖や統廃合のタイミング、あるいはクラウド移行からオンプレ回帰のケースでも、HCXは非常に強力な選択肢になりますね。本日は非常にわかりやすい解説をありがとうございました!

VCFに関するご相談はネットワールドまで!

今回は、VMware Cloud Foundation(VCF)に含まれるHCXの特長や具体的な移行方法、柔軟性の高いネットワーク構築のメリットについて解説しました。次回の記事では、VCF環境の運用自動化を支援するVCF OperationsとVCF Operationsについて解説します。

VMware NSXやVMware Cloud Foundation(VCF)に関するご相談は、ネットワールドまでお気軽にご相談ください!