VMware Cloud Foundation(VCF)にバンドルされているネットワーク仮想化機能「NSX」は、ネットワーク管理の効率化と柔軟性向上を実現するためのソリューションです。本記事では、ネットワールドのNSX担当エンジニア・藤田が、NSXの主要機能やユースケースに加え、NSXと連携する「VMware Cloud Foundation Network Operations(以下、VCF Network Operations)」による運用の見える化と効率化について解説します。

藤田 裕介

株式会社ネットワールド

SI技術本部

統合基盤技術部

プラットフォームソリューション1課

係長

工藤 真臣

株式会社ネットワールド

SI技術本部

ソリューションアーキテクト課

部長代理

※所属や役職は記事掲載当時のものとなります。

NSXの主要コンポーネント

株式会社ネットワールド 工藤真臣(以下、工藤):今回は、「VMware Cloud Foundation(以下VCF)」に含まれる「NSX」について、担当エンジニアの藤田さんにお話を伺います。まず、NSXとはどのような仕組みで、どのような特徴を持つソリューションなのでしょうか?

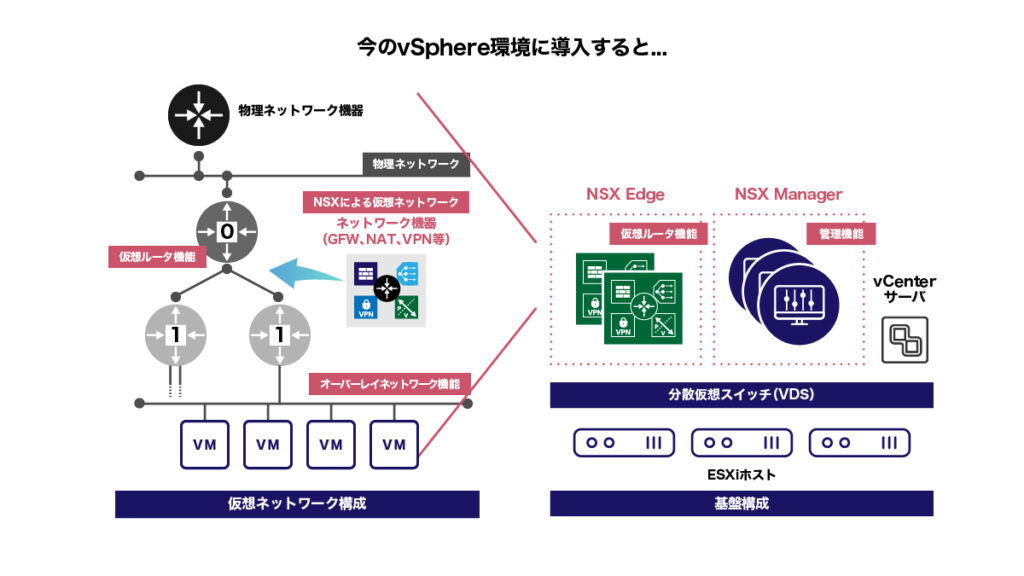

株式会社ネットワールド 藤田裕介(以下、藤田):NSXは、ネットワーク仮想化を実現するために設計されたソリューションです。主に「NSX Manager」「NSX Edge」、そしてESXiホスト上で構成される「オーバーレイネットワーク」という3つの主要コンポーネントで構成されています。

まず、「NSX Manager」は、NSX環境のネットワーク全体を一元的に管理するツールです。ポリシーの設定や変更、ネットワーク構成の監視、さらに各コンポーネントの操作を直感的に行えるインターフェースを提供します。一方、「NSX Edge」は、ルーティングやネットワーク境界のファイアウォールといった、従来は物理ネットワーク機器で運用していた要素をソフトウェアで実現する機能です。

そして、「オーバーレイネットワーク」は、NSXの革新的な技術の一つです。物理ネットワークの上に仮想的なネットワークを構築する仕組みで、これにより物理ネットワークの制約を受けずに、仮想環境内で柔軟にネットワークを構成できます。

工藤:従来、物理機器を基盤に構築・運用していたネットワークを、これらの技術によって簡略化できるというのは、大きな進歩ですね。特に、「オーバーレイネットワーク」の具体的な機能や価値について、さらに詳しく教えていただけますか?

藤田:オーバーレイネットワークの特長は、仮想ネットワークを物理ネットワークから独立させることで、柔軟性を飛躍的に向上させる点にあります。たとえば、仮想マシン向けに新たなネットワークを構成する際、従来の物理環境ではスイッチやルーターの設定変更が必要でした。しかし、オーバーレイネットワークを活用すれば、こうした作業が不要になります。これにより、物理ネットワークの制約を取り除き、管理者の負担を大幅に軽減できるため、ネットワーク運用を抜本的に進化させる基盤技術といえます。

たとえば、新しいネットワークを構築する際、従来なら物理機器の調達や複雑な設定作業に数日から数週間を要していました。しかし、NSXではこれらの作業をすべてソフトウェア上で完結させることができ、わずか数分でネットワークを準備できます。この迅速性は、運用コストの削減や日常業務の効率化だけでなく、障害対応等の対応力にも大きく貢献します。

工藤:ネットワーク仮想化というと導入難易度が高い印象を受けますが、その考え方はサーバ仮想化と似たものなのでしょうか?

藤田:基本的な考え方はサーバ仮想化と同じです。サーバ仮想化が物理サーバ上でリソースを効率的に活用する仕組みであるように、ネットワーク仮想化も物理的なネットワーク機器に依存せず、仮想環境で柔軟にネットワークを構築・管理する仕組みです。

NSXを導入することで、ネットワークの設定や管理を「vSphere」の環境内で完結させることができます。これにより、サーバー仮想化と同様のメリットが得られ、ネットワーク運用の柔軟性やコスト効率が大幅に向上します。NSXはまさに、それを実現するためのツールといえるでしょう。

ユースケース① 複雑なVLAN設定作業の簡略化

工藤:NSXの導入によって解決できる代表的な課題を教えてください。

藤田:NSXにはいくつかの代表的なユースケースがありますが、特に「複雑なVLAN設定作業の簡略化」、「物理ルーター依存の解消と効率化」、そして「ネットワークのマルチテナント化とセルフサービス」の3つが挙げられます。まずは、VLAN設定作業の簡略化について説明します。

VLAN設定が煩雑になる主な理由は、設定箇所が分散していることにあります。従来、新しいVLANを追加する際には、物理スイッチやルーター、さらにはポートグループなど、複数の機器に対して設定変更を行う必要がありました。また、外部のサービスプロバイダーに管理を委託している場合には、依頼や調整に時間がかかることも少なくありませんでした。

工藤:設定箇所が多いと、時間がかかるだけでなく、変更作業でミスが発生するリスクも高まりますね。この課題に対して、NSXはどのように対応するのでしょうか?

藤田:オーバーレイネットワークを活用することで、こうした課題を解消できます。従来の物理VLAN設定をそのまま基盤として利用し、その上に仮想ネットワークを構築する仕組みです。これにより、用途ごとに新しいVLANを作成する必要がなくなり、ネットワーク設定をすべてNSX Managerで一元管理できるようになります。その結果、設定作業の複雑さが解消され、管理負担が大幅に軽減されると同時に、ネットワーク変更への迅速な対応が可能になります。従来の煩雑な作業が不要となることで、時間やコストの削減にもつながる点が大きなメリットです。

ユースケース② 物理ルーター依存の解消と効率化

工藤:次に物理ルーターの管理がNSXによってどのように簡略化されるのか、詳しく教えてください。

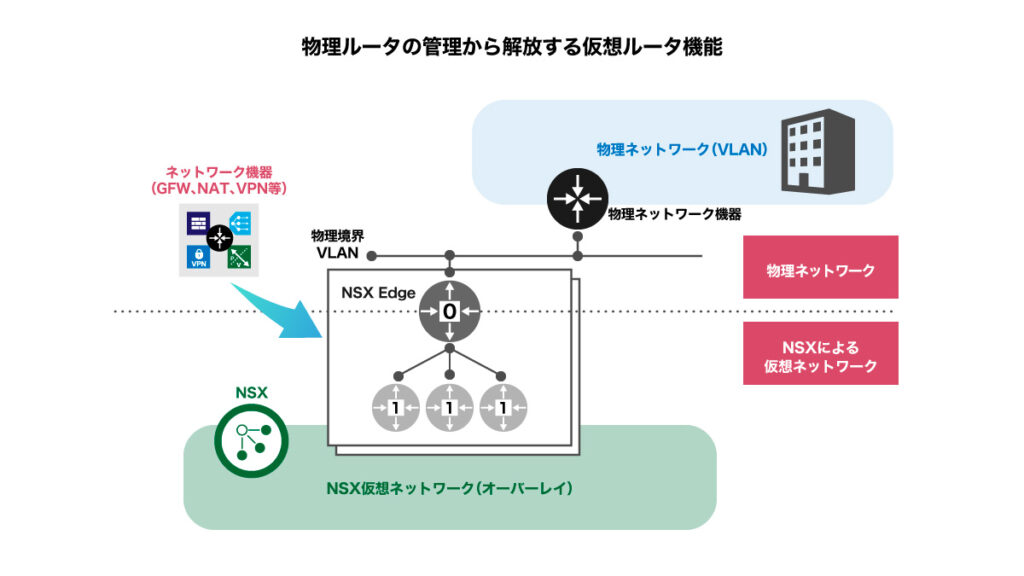

藤田:NSXの「NSX Edge」が提供する仮想ルーター機能は、物理ルーターを仮想環境内で置き換える技術です。L3ルーティング、NAT、ファイアウォール、VPNといった従来の物理ネットワーク機器が担っていた機能を、すべてソフトウェア上で実現します。その結果、物理ルーターやスイッチの設定や変更作業が不要となり、運用が効率化されます。

仮想ルーターの特長は「Tier-0」と「Tier-1」という二層構造にあります。Tier-0は物理ネットワークと仮想環境の接続を担い、ダイナミックルーティング(BGPやOSPF)を使って通信を最適化します。一方、Tier-1は仮想環境内のネットワークを管理し、新しいネットワークの追加や設定変更を柔軟に行う役割を果たします。この構造により、仮想環境内での変更が物理ネットワークに直接影響しない仕組みを実現しています。

たとえば、新しいネットワークを追加する際、Tier-1ゲートウェイを作成して設定するだけで、Tier-0ゲートウェイが自動的に物理ネットワークに経路情報を広報します。このプロセスにより、物理ネットワークの設定変更を行う必要がなくなり、管理負担や変更ミスのリスクが大幅に軽減されます。また、スケーラビリティにも優れ、仮想環境のネットワーク追加や変更が容易です。

工藤:Tier-0とTier-1の役割分担により、物理ネットワークへの影響を最小限に抑えつつ、柔軟に対応できるのですね。それは、管理負担の軽減だけでなく、効率性の向上にもつながりそうです。

藤田:さらに、仮想ルーターはセキュリティ強化にも寄与します。たとえば、Tier-1ごとに異なるセキュリティポリシーを設定することで、ネットワークを完全に分離できます。また、vDefend Firewallの分散ファイアウォール機能と連携することで、仮想マシン単位でトラフィックを制御することも可能になります。

ユースケース③ ネットワークのマルチテナント化とセルフサービス

工藤:マルチテナント化とセルフサービス機能について詳しく教えてください。それらの仕組みが企業のネットワーク運用にどのようなメリットをもたらすのか、具体的な例を挙げていただけますか?

藤田:マルチテナント化は、単一の物理基盤上に複数の仮想ネットワークを構築し、それぞれを独立した環境として運用する技術です。これにより、部署やプロジェクトごとにネットワークを分離し、他のテナントからの干渉を防ぎながら安全で効率的な運用が可能になります。たとえば、開発部門と営業部門で異なるネットワーク要件がある場合、それぞれに最適化された仮想ネットワークを提供することで、部門ごとの特有のニーズに応じた環境を構築できます。

また、ネットワークの分離により、セキュリティリスクを大幅に低減することが可能です。各テナントに個別のセキュリティポリシーを適用できるため、不正アクセスを防いだり、特定の通信のみを許可するような柔軟なルール設定が行えます。さらに、管理の透明性が向上し、ネットワーク構成の可視化が容易になるため、トラブル発生時の原因特定や解決が迅速化されます。

工藤:ネットワークが分離されていることで、安全性が高まり、管理が効率的になるのですね。では、セルフサービス機能についても詳しく教えていただけますか?

藤田:セルフサービス機能は、テナントユーザーが自身でネットワークの作成や設定を行える仕組みです。たとえば、VMware Cloud DirectorやVCF Automationなどのツールと連携することで、ユーザーは必要に応じて新しいネットワークを数分で作成したり、既存の設定を変更することができます。この仕組みにより、管理者が全てのリクエストに対応する負担が軽減され、運用のスピードが飛躍的に向上します。

具体的には、新しいプロジェクト用のネットワークを迅速に準備する必要がある場合、管理者を介さずにユーザー自身がネットワークを立ち上げることで、プロジェクトの進行を遅らせることなく開始できます。これにより、リソース利用の自由度が向上し、企業全体の効率化と競争力強化に大きく貢献します。

VMware Cloud Foundation Network Operationsとの連携

工藤:NSXの導入によって物理的な変更作業が削減されることは、管理者の負担を大きく軽減しそうですね。それに、設定変更が迅速に行えることで、業務のスピードアップにもつながりそうです。他にも、導入後に期待できるメリットはありますか?

藤田:もう一つの大きな利点は、ネットワーク全体の可視性が向上することです。NSXでは、ネットワーク構成や仮想マシンの接続状況を一つのプラットフォームで直感的に確認できますが、VCFに含まれている「VMware Cloud Foundation Network Operations」と連携することで、さらに可視性が強化されます。

工藤:VMware Cloud Foundation Network Operationsについて、もう少し詳しく教えていただけますか?

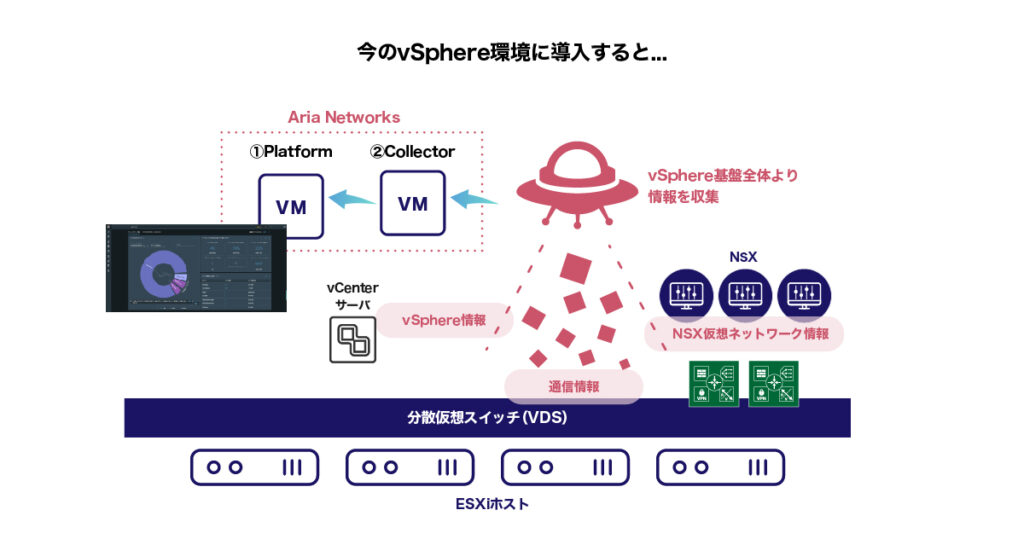

藤田:VMware Cloud Foundation Network Operationsは、ネットワーク通信を可視化するためのソリューションです。多くの企業では、ネットワークが「ブラックボックス化」しているケースが多く、特にセキュリティ面での確認やトラブルシューティングに課題があります。このソリューションを導入することで、物理ネットワークや仮想ネットワークを問わず、ネットワーク全体の通信を可視化できるようになります。

たとえば、ネットフローやSNMP、SSH、HTTPSといったプロトコルを通じて、ネットワーク機器から構成情報や通信データを収集し、それを統合的に表示する仕組みです。特にNSXと組み合わせることで、ネットワーク仮想化の管理が効率化される点が特徴的です。

工藤:具体的には、どのような情報が可視化できるのでしょうか?

藤田:vSphere基盤全体の構成情報や仮想マシン間の通信状況、NSXの設定情報、分散ファイアウォールの状態などが把握できます。さらに、ESXiホストや仮想マシンのリソース利用状況も可視化できるため、ネットワーク全体の運用透明性が大幅に向上します。これらの情報を基に、ネットワーク管理者が迅速かつ適切な意思決定を行えるのが、VMware Cloud Foundation Network Operationsの大きな強みです。

VMware Cloud Foundation Network Operationsのユースケース

工藤:NSXとVMware Cloud Foundation Network Operationsとの連携で、具体的なユースケースについても教えてください。

藤田:代表的なユースケースは3つあります。1つ目は「NSX運用の支援機能」です。例えば、NSXの推奨構成に適合していない箇所の可視化や、コンポーネントの異常検出、分散ファイアウォールのルール精査など、NSX環境の運用をサポートする多くの機能が搭載されています。また、ネットワーク障害が発生した際には、仮想マシンのリソース使用状況も確認できるため、問題の特定が容易になります。

2つ目は「ファイアウォールルールの精査」です。現在はNSXではなく「vDefend Firewall」として提供されている分散ファイアウォールは、仮想マシンのvNIC単位で通信を制御可能ですが、設計ミスによる想定外の通信遮断がリスクとして挙げられます。VCF Network Operationsを使えば、実際の通信データを基にルールを設計できるため、精度の高いポリシー構築が可能です。具体的には、通信データをCSV形式でエクスポートし、詳細な分析を行うことで、より安全で効率的なルール策定が実現します。

最後に3つ目が「インシデント調査機能」です。セキュリティインシデントやネットワーク障害が発生した際、過去の通信ログを迅速に追跡し、問題発生箇所を特定できます。たとえば、どの時間にどの通信が発生し、どの経路で障害が起きたのかを「見える化」することで、トラブル解決までの時間が大幅に短縮されます。このような機能は、特に複雑なネットワーク構成を持つ環境で非常に有効です。

工藤:これらの機能を活用することで、運用の効率化だけでなく、セキュリティ強化やトラブル対応の迅速化にもつながりそうですね。

藤田:その通りです。物理ネットワークと仮想ネットワークの両方を一元的に可視化し、迅速かつ柔軟な対応を可能にする点が、このソリューションの大きな魅力です。企業全体の運用効率向上とセキュリティ強化に寄与する重要なツールといえます。

NSX導入時のポイントと今後の展望

工藤:NSXを導入する際、特に気をつけるべきポイントについて教えてください。また、今後の展望についてもお聞かせいただけますか?

藤田:NSXは、VMwareのvSphere環境との相性が非常に良い点が大きな強みです。他のネットワーク仮想化製品が物理ネットワーク全体を一元管理することに主眼を置くのに対し、NSXは仮想基盤内での効率化に特化しています。これにより、すでにvSphereを利用している環境では、影響範囲が仮想基盤内で完結するため、導入のハードルが低くなります。ネットワーク管理が煩雑なケースや、物理ネットワークの依存を減らしたい企業にとって、非常に有用なソリューションです。

導入にあたって特に注意すべきなのは、既存ネットワーク環境との整合性です。既存環境をそのままNSXに移行しようとすると、NSX独自の設計思想に合わせた調整が必要になる場合があります。単純なコピーでは非効率的で、ネットワーク全体の最適化を考慮した再設計が求められることが一般的です。そのため、導入前にネットワーク構成を見直し、どの部分を仮想化するのか、運用フローをどのように変えるのかを明確にしておくことが重要です。また、スムーズな移行のために、運用プロセスに関わる担当者との十分な連携も欠かせません。

工藤:仮想化基盤を活用している企業にとって、導入しやすさは大きな強みですね。一方で、運用面での課題や期待される改善点についてはいかがでしょうか?

藤田:現在のNSXは、ハイパーバイザーのカーネルモジュールを利用して動作する仕組みのため、アップグレード時の作業がやや複雑になるケースがあります。しかし、VMware Cloud Foundation(VCF)やSDDCマネージャーとの統合が進むことで、アップグレード作業の負担が大幅に軽減されると期待されています。このような統合が進むことで、運用効率の向上や管理の簡素化がさらに実現され、NSXの魅力が一層高まるでしょう。

今後の展望としては、ネットワークの柔軟性をさらに高めるとともに、運用の自動化やセキュリティ強化の分野での進化が期待されます。特に、自動化機能を活用することで、手作業によるミスを防ぎつつ運用負荷を軽減し、セキュリティ面ではより細かなポリシー設定が可能になると考えています。こうした進化を通じて、より多くの企業がNSXを活用しやすくなり、運用の効率性や柔軟性を向上させられるでしょう。

工藤:将来的な進化がどのように展開していくのか、とても楽しみですね。本日は貴重なお話をありがとうございました!

VCFに関するご相談はネットワールドまで!

今回は、VMware Cloud Foundation(VCF)に含まれるネットワーク仮想化ソリューション「NSX」の特長と具体的なユースケース、さらには「VCF Network Operations」との連携による可視性向上や運用効率化のメリットについて解説しました。次回の記事では、VCF環境でL2延伸を実現するHCXについて、引き続き藤田が詳しく解説します。

VMware NSXやVMware Cloud Foundation(VCF)に関するご相談は、ネットワールドまでお気軽にご相談ください!